市場経済、需要と供給(必修解説)

1.市場経済のしくみ:市場と価格

商品が売買される場のことを市場(しじょう)といいます。市場で売買されている商品の価格のことを市場価格といい、需要と供給の関係によって変化しながら決まります。

需要(量)とは、消費者(買い手)が買おうとする量のことです。供給(量)とは、生産者(売り手)が売ろうとする量のことをいいます。

需要量が供給量より多い場合、価格は上昇(上がる)します。

反対に、需要量が供給量より少ない場合、価格は下落(下がる)します。

需要量と供給量が一致して、品不足も売れ残りもない場合、そのときの市場価格のことを特に均衡価格といいます。

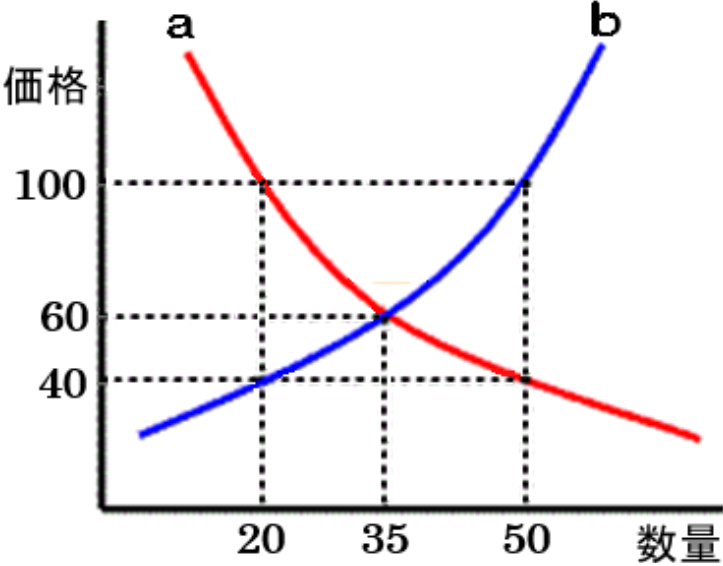

価格および需要と供給の関係を、グラフを用いて説明します。

このグラフにおいて、aが需要を表す需要曲線、bが供給を表す供給曲線です。

ある商品の価格が100円のとき、供給量は50個なのに対し需要量は20個なので、30個売れ残ることになります。

需要量<供給量なので、やがて価格は下落します。

同じ商品の価格が40円のとき、供給量は20個なのに対し需要量は50個なので、30個品不足になります。

需要量>供給量なので、やがて価格は上昇します。

この商品の価格が60円のとき、供給量は35個で需要量も35個。品不足も売れ残りもなく、価格は60円で安定します。したがって、この商品の均衡価格は60円ということになります。

2.物価

さまざまな財やサービスの価格を平均したものを物価といいます。基準となる年を100とした指数で示し、統計に活用されています。

需要と供給の話:補足

(余談とか補足説明です。必要なことは上にまとめています。読まなくても大丈夫です)

需要量が供給量より多い場合、価格は上昇(上がる)します。せりやオークションなどで、買いたい人が多ければどんどん価格が上がっていくことからもわかりますね。野菜や魚が不作の場合も価格が上がる傾向があります。品不足の場合、需要が供給よりも多くなるため、価格は上がると言うことです。

反対に、需要量が供給量より少ない場合、価格は下落(下がる)します。スーパーマーケットで閉店時間が近づくと、弁当などが安くなりますね。これは、需要量が少なくて売れ残ったから、お店側は安くてもいいから売りたいので、価格を下げるのです。

もし需要量と供給量が一致して、品不足も売れ残りもない場合、そのときの市場価格のことを特に均衡価格といいます。

需要と供給の関係に応じて価格が変化すると、その価格に応じて需要量・供給量も変わります。

例えば、価格が下がると需要は増加(増える)し、供給は減少(減る)します。買い手はより安く商品を購入したいので、安くなったら買いたい人が増えます。スーパーで商品に割引シールが貼られると、それを買うお客が増えることからもわかりますね。一方、売り手はより高く商品を販売したいので、価格が安いのであれば売ってもあまりもうかりません。そのため、商品をあまり用意しなくなります(供給が減少する)。

これとは反対に、価格が上がった場合、需要は減少(減る)し、供給は増加(増える)します。すなわち、買い手は「今は高いから買うのをやめよう」という人が多くなって需要は減少する一方、売り手は「今なら高く売れるから多めに品出ししよう」となって供給が増加するわけです。

以上をまとめると、

需要と供給の関係で価格が変化し、その価格に応じて需要量・供給量も変化する。やがて需要と供給が一致し、価格は均衡価格に落ち着く。

ということになります。

必修公民にもどる